Die dritte Stimme

Im 15. Jahrhundert gilt die Norm eines dreistimmigen Satzes mit zusätzlicher Contratenor-Stimme. Obwohl diese Norm scheinbar zu Beginn des 16. Jahrhunderts vom vierstimmigen Satz abgelöst wird, ist die Tragweite des dreistimmigen wesentlich größer: Noch Mattheson schreibt, dass wer dreistimmig, auch 24-stimmig schreiben könne1 und besonders für die italienische Theorie bleibt die Dreistimmigkeit auch im 17. und 18. Jahrhundert immer der Ausgangspunkt. Der Grund ist ganz einfach: Nur mit drei Stimmen lässt sich unter den Prämissen der tonalen Musik gleichzeitig melodisch operieren, jede weitere Stimme gerät immer zur Füllstimme. Das Ideal jener dreistimmigen Melodik ist in der barocken Triosonate, etwa von Arcangelo Corelli, verwirklicht, weshalb diese Komposition Jahrzehnte lang als Muster für die Kompositionslehre dienten.Wenn wir nun unseren Kadenzvorgang um eine dritte Stimme bereichern möchten, stellt sich zunächst die Frage, ob diese Stimme oberhalb oder unterhalb des Tenors liegen soll. Der sogenannte Contratenor vagans kann zwischen beiden Funktionen wechseln, wenn später eine vierte Stimme hinzukommt, teilt er sich auf in einen Contratenor altus und einen Contratenor bassus, woraus unsere vertrauten Bezeichnungen Alt und Bass werden.

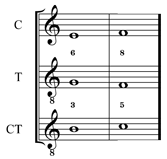

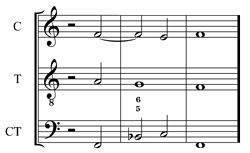

Platziere ich den Contratenor oberhalb des Tenors, bliebt nur eine Möglichkeit, die Sexte und Oktave zu füllen und trotzdem unser Prinzip der Fortschreitung von imperfekt zu perfekt beizubehalten: Die Sext-Oktav-Kadenz wird durch die im Mittelalter auch zwischen Primärstimmen charakteristische Terz-Quint Kadenz, nun zwischen Tenor und der Zusatzstimme in der Funktion eines Contratenor altus, ergänzt.

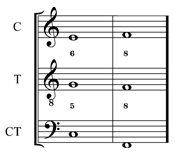

Für eine Unterstimme bleibt gleichfalls nur eine einzige Möglichkeit, wenn ich nicht einen der bereits vorhandenen Töne verdoppeln will (was immer die letzte Wahl ist, denn die dritte Stimme hat ja gerade ihren Sinn darin, den Satz klanglich anzureichern).

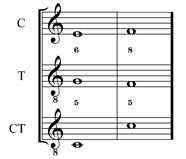

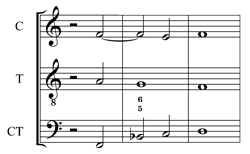

Während uns die obere Kadenzformel, insbesondere mit dem für die Musik des 15. Jahrhunderts charakteristischen doppeltem Leitton, der notwendig ist, um einen vertikal erklingenden Tritonus zu vermeiden, etwas altertümlich vorkommen mag, ist die sich im zweiten Fall ergebene Klausel des Contratenor bassus wohl jedermann vertraut: Erkennungszeichen für die spätere Harmonielehre, ist sie satztechnisch betrachtet zunächst lediglich eine Zusatzoption, die ihre spezifische Form des Quintfalls dadurch erhält, dass für eine Unterstimme unter den gegebenen Prämissen keine andere Wendung in Frage kommt. In der früheren dreistimmigen Musik mit dem contratenor vagans gibt es übrigens deshalb auch eine weitere charakteristische Wendung, bei der jener eine Oktave aufwärts springt, um mit einer altus-Lage abzuschließen, wodurch der Schlussklang um die Quinte reicher wird.

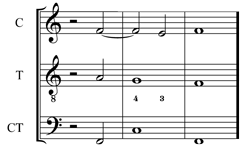

Dass der Bass Zusatz- und nicht Ausgangsstimme ist, zeigt sich auch an seiner Flexibilität: nicht nur eignet er sich hervorragend für den Trugschluss, auch die Penultima-Note kann diminuiert werden. So entstehen – die Intervalle vom Bass aus gelesen – die bekannten Kadenzformeln mit dem Quartvorhalt 4–3 (ohne Diminution) sowie mit dem Quintsextakkord auf der vierten Bassstufe (mit Diminution). Letzterer wird in der modernen Harmonielehre oft missverständlich als Akkord mit „Sixte ajoutée“ bezeichnet (der Erfinder dieses Begriffs Jean-Philippe Rameau verwendete ihn übrigens in einem gänzlich anderen Kontext, wie wir später noch sehen werden), obwohl der damit bezeichnete Ton, wie aus unserem Kontext ersichtlich, nicht hinzugefügt, sondern ganz im Gegenteil, als Penultima-Ton der Tenorklausel, Ausgangspunkt der Konstellation ist.

Im dritten Notenbeispiel schreitet der Bass zum Schluss nicht in die perfekte Unteroktave, sondern in die imperfekte Unterterz – der Schlussklang wird imperfiziert und damit seiner Schlusswirkung beraubt. Hierbei handelt es sich um den bekanntesten Trugschluss, und man kann leicht erkennen, woher die Faustregel „Beim Trugschluss Terz verdoppeln!“ aus dem Harmonielehre-Unterricht rührt. Es handelt sich hierbei nämlich, genauer betrachtet, eigentlich nicht in erster Linie um die Terz eines Molldreiklangs, sondern um den durch die Unterterz getrübten Grundton der Tonart.

1 Johann Mattheson, Der vollkommende Capellmeister, Hamburg 1739, S. 344.